Sábado 7 de junio de 2025. El otoño se cuela por las ventanas del Centro Cultural Casa de Pepino pasado el mediodía; hay sol afuera y sol adentro. La antigua casa de barrio Güemes, en la ciudad de Córdoba (Argentina) reúne a un grupo de mujeres argentinas y brasileñas empeñadas en intercambiar saberes y compartir identidades culturales. No somos islas, dice la convocatoria de este ciclo de comunión en torno a la palabra.

Lo producen Luciana Bedini (Potencia Editora), Flor Donadi (Cátedra Libre de Cultura Brasileña de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC) y Victoria Luna (licenciada en turismo y gestora cultural). Es un proyecto colaborativo junto a Flotar (Brasil/México).

La invitación sugestiva es a entramar mundos, a tejer poéticas de cuidado.

Está todo preparado en la sala. Al fondo, un grupo de mujeres conversa y ríe. Circula el mate. A las 12.30, Anahí Eleuterio -música, fotógrafa y escritora aficionada- comienza a cantar en portugués con esa cadencia seductora de nuestros vecinos. Las voces de atrás se van apagando de a poco: los sonidos aplacan el ruido. Anahí tiene ascendencia portuguesa y brasileña. Se ve tan bellamente brasileña… Su abuela era una esclava angoleña que fue vendida en Lisboa, Portugal. Eso lo contará más tarde, en su turno de lecturas autobiográficas y canciones.

Luciana da la bienvenida. Cuenta que es el segundo año del ciclo No somos islas, un espacio que convoca a mujeres de Brasil y de Argentina para “construir cultura”, compartir el arte y la literatura que no siempre llega.

Habla de redes, de palabras, de conexiones para entender cómo estamos y para no sentirnos solos “con el peso de la vida”.

Flor Donadi toma la posta. Habla del entramado que fortalece, de la idea del cuidado como una poética que habilita nuevos mundos. “Los hilos más finos son los primeros que se cortan”, señala.

Recuerda el mito griego del Minotauro y el hilo de Ariadna en aquel laberinto. Las tramas y las hebras asoman en esa tarde luminosa.

“La vida no se puede sostener sin cuidados”, piensa.

Hilos que somos

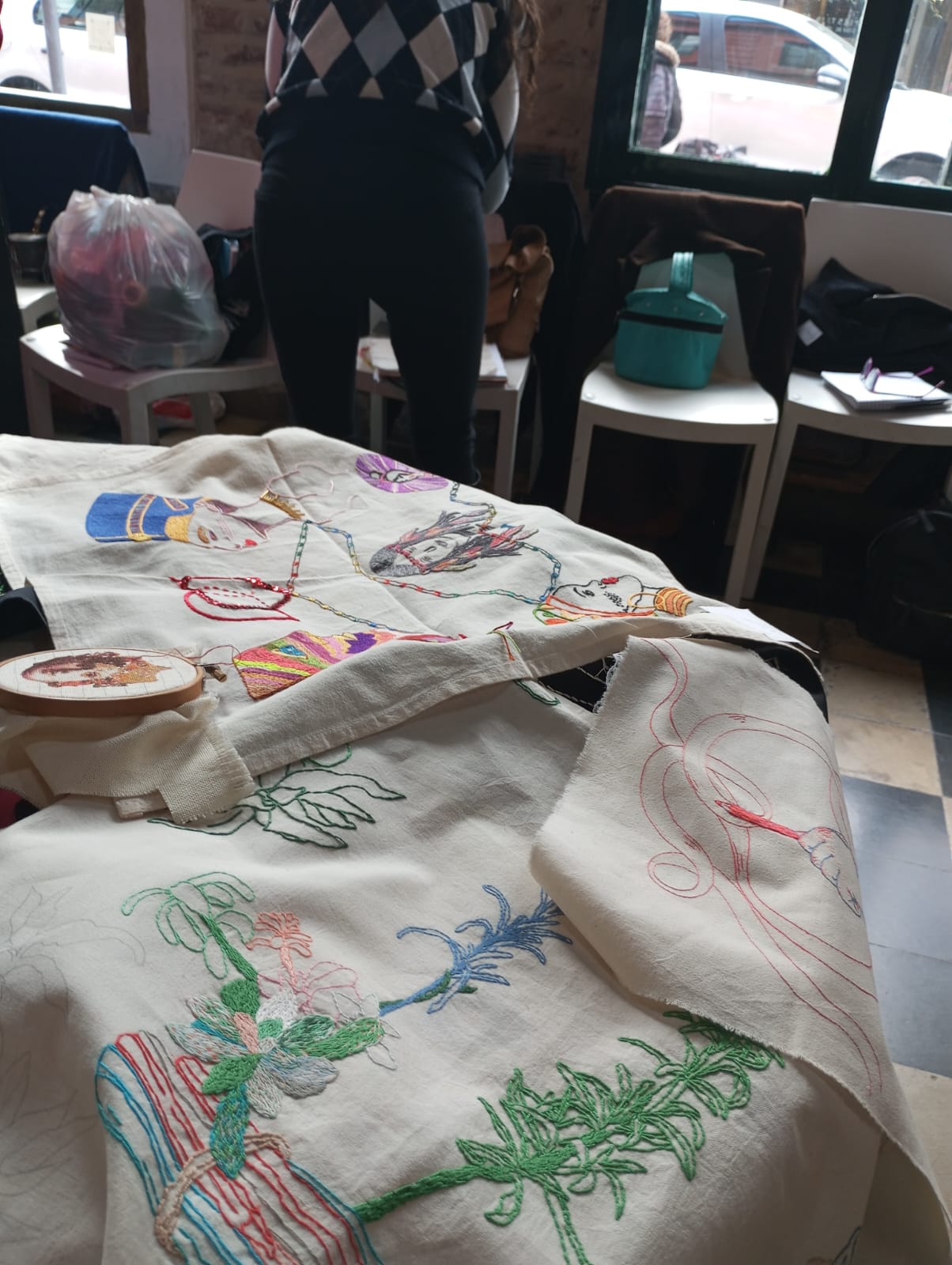

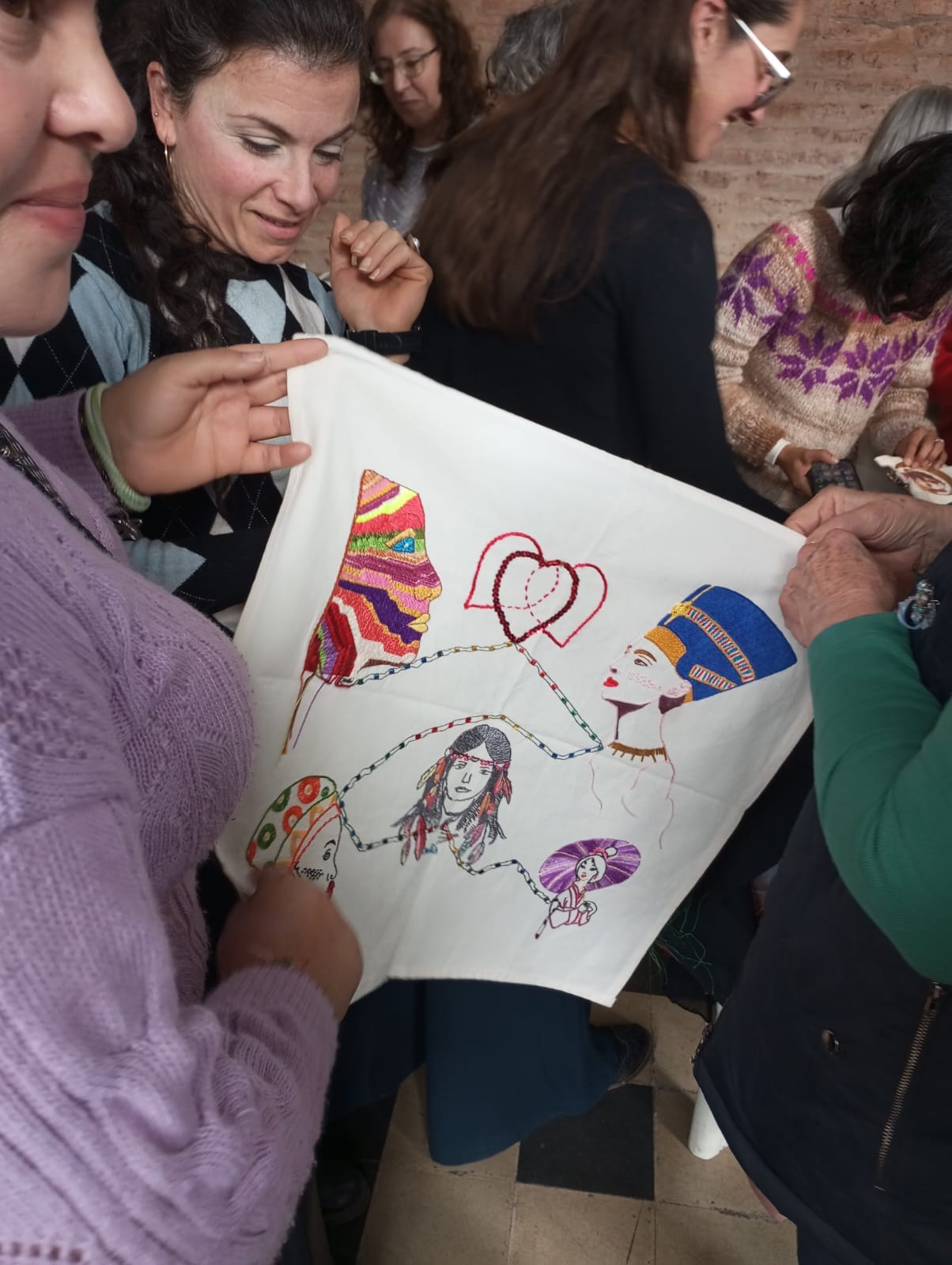

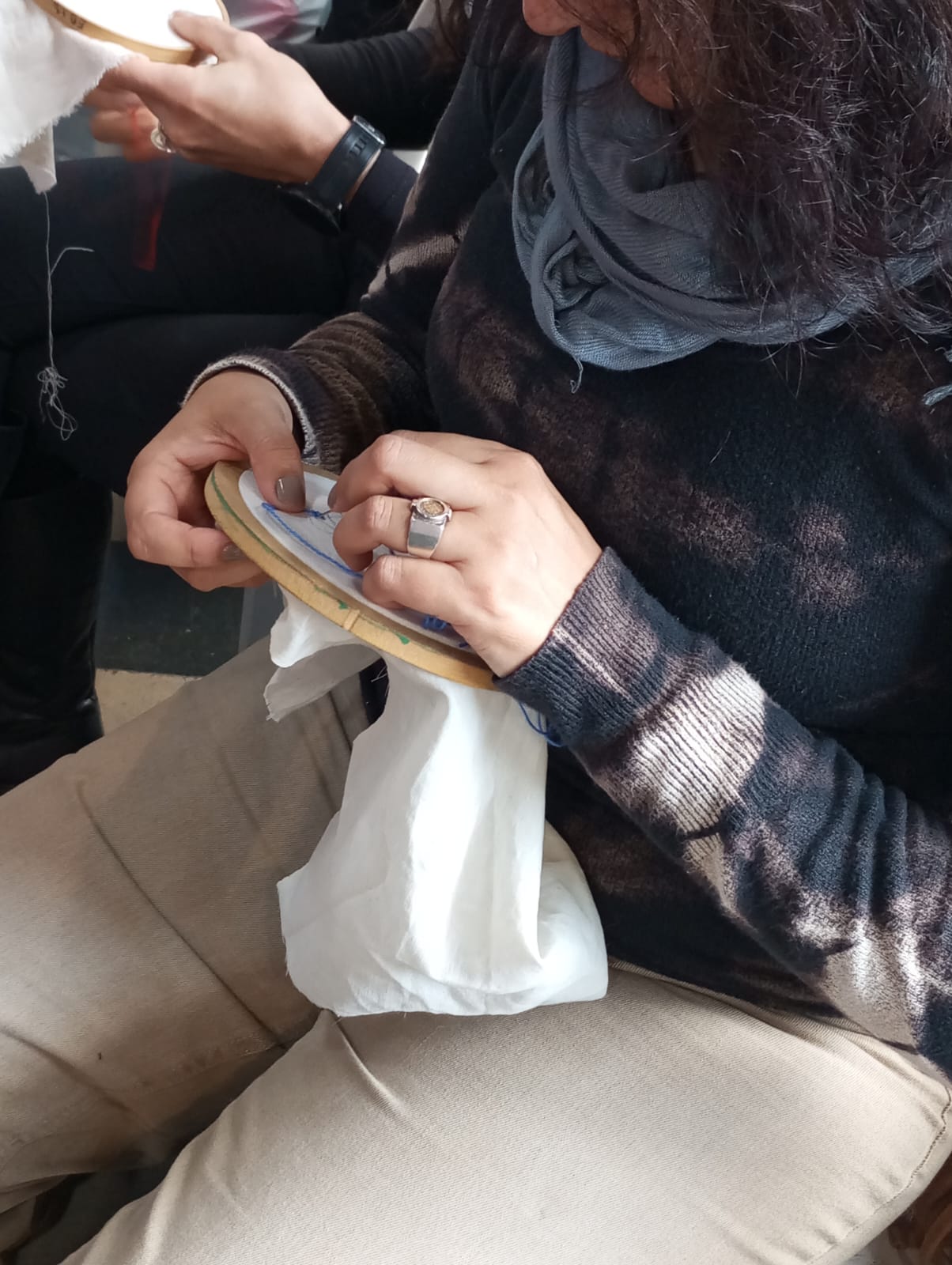

El colectivo de bordadoras del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa (MEC) comparten sus hilos, sus telas y su arte. También su palabra.

Hace casi 10 años se reúnen en los espacios públicos a intercambiar saberes y a bordar, rompiendo las reglas del museo impoluto y silencioso.

Mariana del Val, la directora del MEC, desanda el recorrido de estas mujeres de todas las edades desde sus inicios en Villa El Nylon, en las márgenes de la ciudad de Córdoba, que pasaron después por el Museo Evita y siguieron hasta donde están hoy.

Es una década de arte, de intercambio de saberes sin intereses económicos. “Es el más marxista de los proyectos”, piensa, y sonríe Mariana. No hay ambición capitalista en este espacio comunitario.

Las mujeres comienzan a contar sus propias vivencias. Aprenden a bordar y enseñan a bordar. Se explayan al contar que en cada encuentro detienen su vida para permitirse disfrutar, para militar la palabra, reflexionar y realizar una tarea tan doméstica como artística en un museo: entramar para crear.

“Es un acto de resistencia”, sostiene una de las mujeres. “Nosotras estamos acá por arte. Nosotras somos obras de arte”, define, al fin.

Las reuniones de las bordadoras se producen alrededor de un tema, que se debate y discute previamente con especialistas. El caos, la sexualidad… Tantas cosas. A partir de ahí despliegan la técnica al servicio de la idea.

“No pasamos de los barrios al museo; ocupamos el espacio que nos transforma, con el arte como nexo”, sostiene alguien más.

El colectivo exhibe sus obras. La última muestra de las bordadoras se puede ver hasta el 22 junio en el MEC.

Tramas y palabras

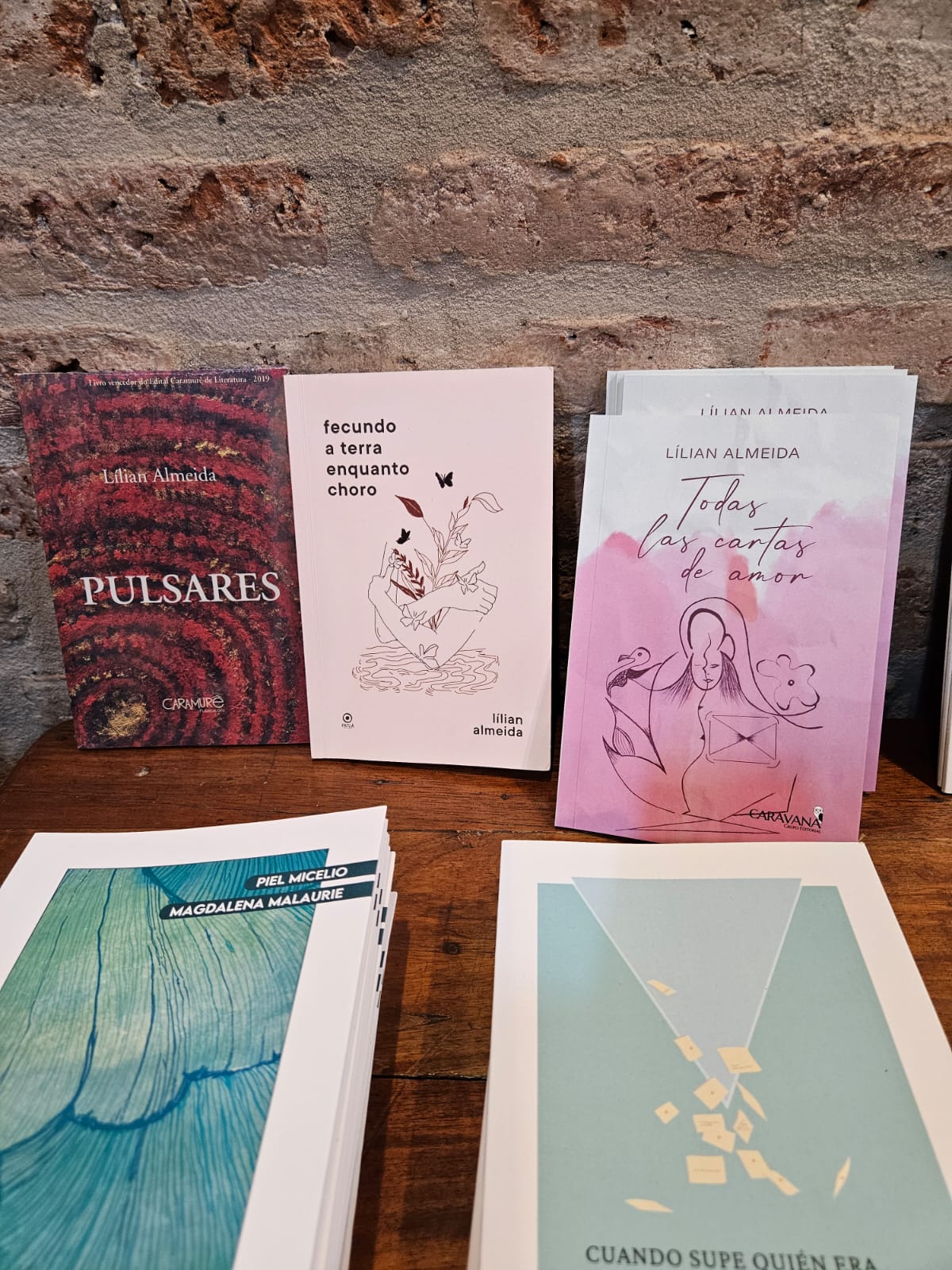

Liliana Almeida es de Salvador de Bahía, en el nordeste de Brasil. Escritora, profesora universitaria, terapeuta integrativa; publica poesía y cuentos y utiliza la biblioterapia como una herramienta poderosa. Con una enorme sonrisa dice estar muy feliz en Córdoba. Habla de la rebeldía de ser mujer en una sociedad que no está pensada para las mujeres. De una especie de hermandad.

Las palabras van y vienen en la siesta tibia. Entre tantas cosas, las bordadoras relatan que han bordado los deseos de las mujeres de una cárcel de Rosario y que allá han hecho lo propio con los suyos. “Que tengas una buena vida”. “Que estés rodeada de afecto”. Mucho ha pasado por esas manos laboriosas.

Comienzan las lecturas. Anahí y Flor comparten textos seleccionados en español. Luego Liliana recita “Redención”, un poema en portugués. “Salvar mi alma”, se repite.

Las organizadoras proponen a los asistentes que retengan una palabra o una frase para, más tarde, plasmarla en una tela y bordar a la par. Las lecturas son hermosas. Me resuenan: “abrazos” y “hojas ennegrecidas”.

Con nudos, sin nudos. Agujas e hilos. Una a una, experimentadas y nóveles convierten a la Casa de Pepino en un laboratorio de diálogo y arte.

Nora es psicóloga. Borda el mar en hilos azules siguiendo las indicaciones de una de las bordadoras del museo. “Es un encuentro hermoso. Llegué abierta a escuchar historias”, dice mientras trabaja.

De alguna manera el bordado le atrae. Conoció este arte cuando entrevistó a las bordadoras y bordadores de los trajes de Carnaval en Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Los visitó hace un tiempo como parte del trabajo de campo para su tesis. Dice que aprendió mucho de esos hombres y mujeres que bordan con cinco agujas a la vez y que después de la fiesta, con paciencia infinita, desarman sus obras una a una para que el hilo sirva para el próximo ritual.

Verónica borda una frase. Ella participa de otro colectivo de bordadoras para el autocuidado. “La tarea manual nos iguala. Hay que hilar espacios de libertad en estos tiempos”, opina.

Sabores de Brasil

Rita Cassia nació en Brasil, pero vive en Córdoba desde hace años. “Vine a estudiar Odontología y me recibí de mamá”, cuenta sonriendo. Durante un tiempo trabajó en eventos de baile y en animación con batucadas hasta que durante la pandemia inició su emprendimiento de comidas (IG @saboresdebrasil57) en el que ofrece feijoada, coxinha y otras delicias de la gastronomía brasileña.

Propone una degustación de coxinhas, un sabroso bocado frito a base de pollo. Rita cuenta la historia detrás de la receta que involucra al mismísimo rey Pedro II y explica el paso a paso de la preparación de la masa con el caldo de pollo.

La gente se deleita.

La danza en la sangre

Antes de iniciar el taller “La danza brasileña en la sangre”, Catherine Miranda profesora de samba y reina de batería de Imperio De Ouro (IG @gres_imperio_de_ouro) escuela de samba Ouro Preto confía parte de su historia. Está un poco nerviosa, admite. No suele hablar de sí misma. Pero comparte.

Catherine es una peruana que vive hace 30 años en Córdoba. “El samba me eligió a mí, la danza transforma mi vida”, dice. Cuenta que tuvo una infancia triste y una abuela que, además de ser su sostén, bailaba danzas afroperuanas. Su muerte fue un dolor grande, relata. Pero los talleres de samba fueron su tabla de salvación y sanación. En su camino de transformación personal se encontró con otras mujeres con quienes creó comunidad, espejos en donde reflejarse y empoderarse. “El arte me sirvió en medio del caos”, asegura.

Primero fueron los talleres de música afro peruana y luego la escuela de samba. Todo fue creciendo. En agosto, anuncia, organizarán los Carnavales de invierno en Córdoba. Habrá ensayos abiertos del 15 al 17 de agosto, que se irán anunciando en las redes sociales.

Catherine invita a bailar en ronda. Suena música afroperuana que obliga a mover las caderas en forma de cuadrado mirando a los ojos, invitando a la conexión. Luego, otra bailarina de la escuela Imperio de Ouro enseña el abecé del samba, movimientos más redondeados.

Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pasos para adelante y para atrás, giros, los brazos quieren volar. Sonrisas y allá vamos todos al compás.

Poéticas

Después de una degustación de caipirinha, esa típica e inconfundible bebida brasileña, la poesía hace pie con fuerza.

Anahí Eleuterio, con su voz hecha palabras y canto junto a la guitarra y fotos de otros tiempos, invita a viajar por su historia familiar.

En un tono intimista vamos desde Mina Gerais y el candomblé, hacia Lisboa y Buenos Aires. También por Vietnam y la esclavitud de sus antepasados angoleños.

Al promediar la tarde, es el turno del cine y la conversación sobre cómo hilvanar comunidad en torno a la comensalidad, después de la proyección de “Tainha esperando el viento sur”, de Sergio Stocchero.

Después, el lanzamiento de la convocatoria al libro digital Entramar mundos, tejer poéticas de cuidado (coordinada por Flor Donadi y Luciana Bedini).

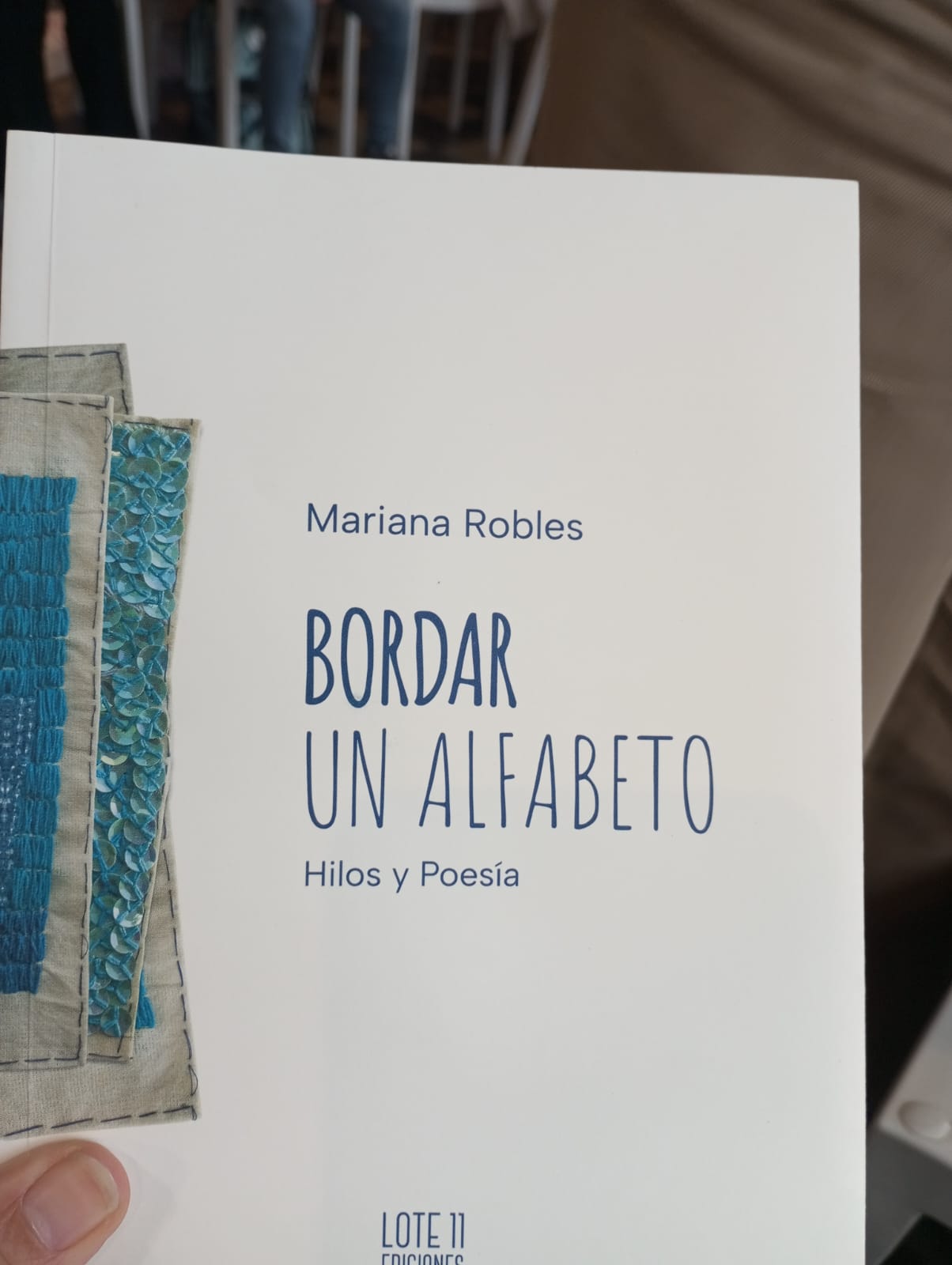

Al fin, la presentación de los libros Piel Micelio de Magdalena Malaurie y ENLOSBORDESMENCONTRÁS, de Nora Benaglia. Y de las publicaciones de la bahiana Liliana Almeida más la lectura mano a mano, por Laura García del Castaño y Kolo Dahbat.

Tras ocho horas de sentires y voces, y hasta el próximo encuentro, el cierre llega con la música en vivo (pagode, bossa, axe) de Receita de Samba y de Imperio de Ouro escola de samba Ouro Preto, con la dirección de Cathi Miranda.